Stop – Think – Act. Diesen Dreischritt für den Notfall hat Max Wittwer im Blut. «Auch für das Chaos gibt es Regeln», sagt der langjährige Angestellte des AKW Mühleberg. Er hat solche Verhaltensregeln in zahllosen Weiterbildungen gelernt. Im AKW Tschernobyl führte am 26. April 1986 eine fatale und komplexe Kombination von Konstruktionsmängeln des Reaktors und Bedienungsfehlern der Crew zum Super-GAU. «Den Operateur, der damals den Reaktor bediente, hätte ich vom Schaltpult gestossen», sagt Wittwer. Heute noch löst der Unfall bei ihm starke Emotionen aus.

Guido Flury, früherer Betriebsgruppenleiter des AKW Mühleberg, stellt eine Rechnung auf: «Vom Unfall in Three Mile Island bis zu dem in Tschernobyl vergingen 7 Jahre, von Tschernobyl bis Fukushima dann 25 Jahre. Man hat aus Pannen gelernt und die AKW sicherer gemacht.» In Mühleberg löst Tschernobyl einen Nachrüstungsschub aus: 1988 wird ein sogenanntes Inertisierungssystem installiert. Durch die Einführung von Stickstoff soll es verhindern, dass ein explosives Gasgemisch entsteht wie in Tschernobyl. 1989 ist dann auch das 100 Millionen Franken teure, unabhängige Notstandssystem Susan einsatzfähig.

Doch all dieser Aufwand kann nicht verhindern, dass die Havarie in der Ukraine das Image der Atomkraft nachhaltig beschädigt. Bei den AKW-Gegnern verhallt der korrekte Hinweis der Atombranche fast ungehört, dass die Sicherheitseinrichtungen, die Konstruktionsweise und die kommunikative Betriebskultur der Schweizer AKW unvergleichlich viel besser sind als beim Reaktor von Tschernobyl, der keinen Druckbehälter aufwies und in sowjetischer Befehlsmanier betrieben wurde.

Nachwehen von Tschernobyl

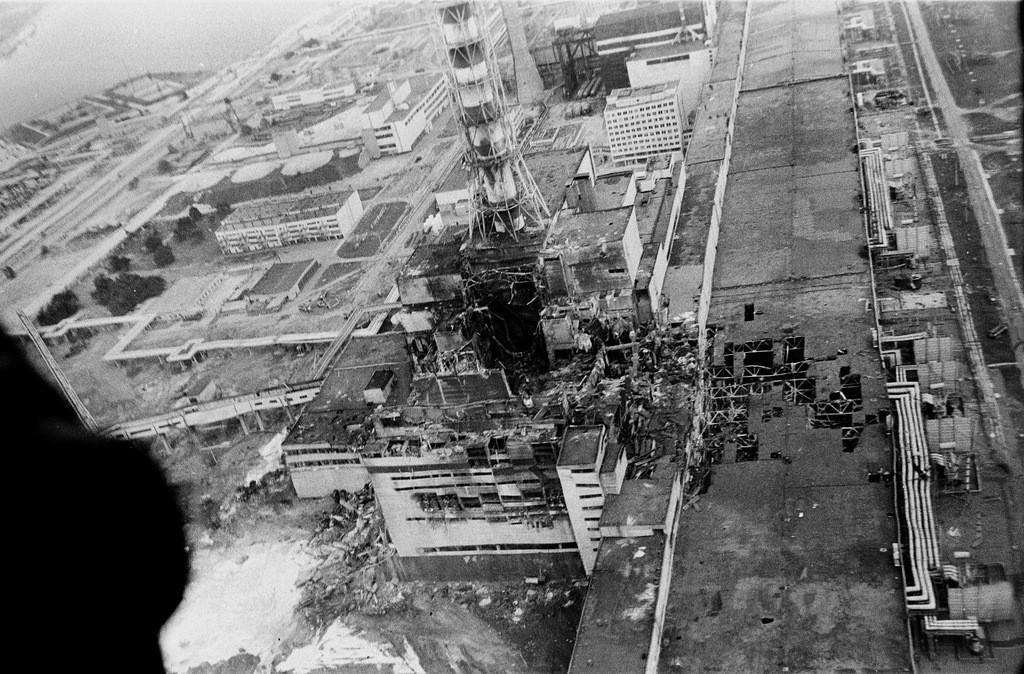

Vor dem 26. April 1986 war eine Nuklearkatastrophe ein abstraktes Szenario. In Tschernobyl wird sie apokalyptische Realität: Erstmals wird ein Reaktor völlig zerstört, sodass ungehindert eine hoch radioaktive Wolke aus der Reaktorruine austreten kann, die der Wind über ganz Europa verfrachtet. 200'000 Menschen werden verspätet und überstürzt aus einer bis heute gesperrten Zone evakuiert. Tausende erkranken, vor allem unter den rund 800'000 Liquidatoren, die in lebensgefährlichen Kurzeinsätzen aufräumen und um die strahlende Ruine einen Betonsarkophag bauen müssen. Die Krebsraten steigen an, missgebildete Kinder werden geboren, die Opferzahlen sind umstritten.

Tschernobyl ist die ultimative Katastrophenvorlage. Der Anti-AKW-Bewegung gibt der Super-GAU mit dem Höchstwert 7 auf der Nuklearschadenskala Ines enormen Auftrieb. Er sensibilisiert breite Bevölkerungsschichten neu gegen die Atomkraft. Der Schweizer Atompolitik gibt er eine neue Richtung.

1988 fädelt der atomfreundliche SVP-Nationalrat Christoph Blocher einen Deal ein, der das umstrittene AKW-Projekt in Kaiseraugst bei Basel vorzeitig beerdigt. Die Gegenleistung: Die Betreiberfirma wird mit einem dreistelligen Millionenbetrag entschädigt. 1990 ringt sich dann der Berner Regierungsrat durch, auf das AKW-Projekt in Graben im Oberaargau zu verzichten. Die BKW erstreitet sich eine Entschädigung vor Bundesgericht. 1990 scheitert zwar die nationale Atomausstiegsinitiative knapp, im Sog von Tschernobyl aber wird ein 10-Jahr-Moratorium für AKW mit 54,6 Prozent Stimmen angenommen. Es ist der erste politische Sieg der Atomgegner.

Im Sommer 1986 klingt die Radioaktivität aus der fernen Ukraine in der Schweiz langsam ab. Die Empfehlungen der Kommission zur Überwachung der Radioaktivität (KÜR) an Schwangere, keine Frischmilch zu trinken und frisches Gemüse zu waschen, werden aufgehoben. Mitte September aber schnellen die Strahlungswerte an einzelnen Messstationen, die der Langenthaler Physiker André Masson rund um das AKW Mühleberg installiert hat, wieder hoch.

Massons Vertrauenspersonen machen ihn auf ein knappes Gefahrendementi der BKW aufmerksam. «Ich habe mir dann die bedruckten Papierstreifen meiner Messstationen schicken lassen und stellte fest, dass die Radioaktivität am 11. September markant anstieg und über Wochen auf dem erhöhten Niveau blieb», erzählt Masson.

André Masson kontaktiert die Kontrollbehörde des Bundes und macht seine Entdeckung in der Berner Zeitung publik. In der Umgebung des AKW wird darauf Radioaktivität registriert, die eindeutig nicht aus Tschernobyl stammt. Der Schluss ist klar: Es muss aus dem AKW stammen. Anfang Oktober räumt die BKW häppchenweise den Austritt von Radioaktivität wegen defekter Luftfilter ein. Der Grenzwert sei nicht überschritten und nur das unmittelbare AKW-Gelände betroffen, beruhigt die AKW-Leitung.

AKW-Leiter auf dem Bauernhof

Dennoch erscheinen Kontrolleure auf dem nächstgelegenen Bauernhof «Uf em Horn», 350 Meter westlich des Reaktors auf einer Anhöhe gelegen. Sie messen Milch, Obst und Gemüse. Hansruedi Schlecht, der heutige Bauer, ist damals 18 Jahre alt.

Von seinem idyllisch gelegenen Hof aus deutet er auf die Spitze des AKW-Abluftkamins. Knapp überragt dessen weiss-rote Warnmarkierung den Wald. Schlechts Tochter Lin erntet für ihr Lieblingsschweinchen im damals verstrahlten Gemüsegarten Salat. Die Kommunikation der BKW habe sich seit der Filterkrise verbessert, sagt Schlecht. So habe der aktuelle AKW-Leiter Martin Saxer die Stilllegung des AKW in einem persönlichen Gespräch erläutert.

Keine der Milchproben, die Schlechts Frau über Jahre messen liess, wies je überschrittene Grenzwerte auf. Dennoch mache sich seine Familie «ihre Gedanken dazu», ob das Krebsrisiko in der Nähe des AKW erhöht sei, sagt Hansruedi Schlecht.

Als 2015 der populäre Schauspieler und Radiomoderator Rainer Zur Linde mit 71 Jahren an Prostatakrebs stirbt, kommt die Frage wieder hoch: Hat sein Tod mit seinem Wohnort Detligen unweit des AKW zu tun? Krebsfälle in Mühlebergs Umgebung machen die AKW-Gegner hellhörig und werden von ihnen dokumentiert. Erhärtet ist es aber bis heute nicht, dass das Krebsrisiko rund um das AKW erhöht sein könnte. Auch die umfangreiche Canupis-Studie der Uni Bern und des Schweizer Kinderkrebsregisters bestätigt den Verdacht nicht. Das im Juni 2011 publizierte Resultat zeigt: Im Umkreis der Schweizer AKW gibt es keine signifikante Häufung von Krebs im Kindesalter. Die Atomgegner bestreiten allerdings die statistische Aussagekraft der Studie.

Galionsfigur Ursula Balmer

Tschernobyl und die Filterkrise führen rund um das AKW Mühleberg zu einer neuen Sensibilität. 1988 zieht die Lehrerin Ursula Balmer-Schafroth mit ihrer Familie in das idyllische Bauerndorf Wileroltigen gleich jenseits der Saane. Bloss zwei Kilometer ist ihr Haus vom AKW entfernt. «Wir waren uns zwar bewusst, dass wir in die Zone 1 zogen», sagt sie, «nahmen dies wegen des passenden Hauses und des grossen Gartens jedoch in Kauf.»

Sie sollte sich irren. Bald ist sie eine treibende Kraft der Ökogruppe Laupen und eine Galionsfigur des Anti-Mühleberg- Widerstands. Im Bauerndorf gilt Ursula Balmer erst als Paradiesvogel. Längst hat sich die ruhige Frau Respekt verschafft. Heute sitzt die 64-Jährige im Gemeinderat.

«Atomkraft ist eine Technologie, die die Menschen nicht beherrschen können», ist Balmer überzeugt. Deshalb müsse man die Finger davon lassen. Nein, im AKW Mühleberg sei sie nie gewesen, räumt sie ein. Am Herzblut und am Pflichtbewusstsein eines AKW-Angestellten wie Max Wittwer zweifle sie aber nicht:

Das revidierte Atomgesetz des Bundes gibt Bewohnern der AKW-nahen Zone 1 ab 1979 das Recht zur Einsprache. «Personen wie Ursula Balmer-Schafroth waren für uns deshalb Gold wert», bekennt der Freiburger Anwalt Rainer Weibel (66). Ab den 1990er-Jahren vertritt er den Widerstand gegen das AKW Mühleberg juristisch. «Ich wurde rekrutiert», bekennt Ursula Balmer mit einem Lächeln. Mit ihrer Unterschrift verleiht sie Weibels Eingaben die Legitimation.

Handschriftliches Flugblatt der Ökogruppe Laupen.

Das externe Gutachten

Nach Tschernobyl entdecken die Atomgegner eine neue Kampfzone: die Justiz. Mit ihren Einsprachen hätten sie vor allem ein Ziel verfolgt, erzählt Weibel: «Wir wollten verhindern, dass das AKW Mühlberg eine unbefristete Betriebsbewilligung erhält und die BKW so mit dem Werk machen kann, was sie will.»

Im Tschernobyl-Jahr 1986 wird der Verein «Aktion Mühleberg stillegen» gegründet. Seine fröhliche Abkürzung Amüs steht dem Kürzel Susan für das Notkühlsystem des AKW in nichts nach. 1990 gibt Amüs beim Ökoinstitut Darmstadt eine Analyse des AKW Mühleberg in Auftrag. «Es war das erste unabhängige Gutachten über ein AKW», sagt Weibel stolz. Die deutschen Ökologen stellen Mühleberg kein gutes Zeugnis aus: Sein birnenförmiger Schutzbehälter um den Reaktor sei zu klein und schwach. Seine Schnellabschaltung sei langsam und störungsanfällig, die Notkühlsysteme, die es nur je zweifach und nicht wie in neuen AKW drei- oder vierfach gibt, seien ungenügend.

Die BKW hat für das Gutachten keine Daten des realen Reaktorbetriebs zur Verfügung gestellt. Rainer Weibel weiss, dass das die kritische Analyse relativiert. Er reagiert seinerseits mit Kritik: «Es ist ein generelles Problem, dass AKW-Betreiber unter dem Vorwand der Geheimhaltung keinen transparenten Zugang zu Daten gewähren.»

1990 werden im Kernmantel des AKW Mühlberg Risse entdeckt. Eine 1996 installierte Konstruktion aus Zugankern soll das Wachstum der Risse stoppen. Sie wachsen dennoch weiter und werden zum neuen Dauerbrenner der Auseinandersetzung. Für die Atomgegner sind sie ein Beleg, dass das AKW Mühleberg ein «Schrottreaktor» sei. Der Kernmantel ist allerdings nicht die äussere Schutzhülle gegen Druck und Strahlung, wie es ein Laie annehmen könnte. Er ist grosses Stahlblech, das im Inneren des Reaktors die Wasserströme lebt. Dass ein Bruchstück des rissigen Blechs die Notabschaltung des Reaktors blockieren könnte, verneint die BKW.

Sieg und Frust in Strassburg

Am 16. Februar 1992 lehnen 51,4 Prozent der Bernerinnen und Bernerin in einer Konsultativabstimmung eine unbefristete Betriebsbewilligung für das AKW Mühleberg und eine Leistungserhöhung knapp ab. Für die Mühleberg-Gegner ist es eine Ermutigung. Im Juni wagen sie einen kühnen Vorstoss. Im Namen von Mühleberg-Anwohnern, unter ihnen Ursula Balmer-Schafroth, schreibt Anwalt Rainer Weibel eine Klage des Vereins Amüs an die Europäische Menschenrechtskommission in Strassburg.

Der Vorwurf: Atomkraftentscheide des Bundesrates könnten vor keiner Schweizer Gerichtsinstanz angefochten werden.

Am 18. Oktober 1995 hat Weibel in Strassburg einen grossen Auftritt. Sein Plädoyer kommt an, die Kommission heisst die Beschwerde gut. Die Anti-Mühleberg-Kämpfer sind euphorisch. Allerdings geht das Geschäft nun weiter an den Menschenrechtsgerichtshof. Damals gibt es in Strassburg noch zwei Instanzen.

Greenpeace auf Reaktordach

Nun geben die Mühleberg-Gegner Gas. Mit an Bord ist die junge Umweltorganisation Greenpeace, die die Paragrafenreiterei mit spektakulären neuen Protestmethoden orchestriert. Am 11. Juni 1996 lässt Greenpeace neben dem AKW einen Heissluftballon mit der Aufschrift «Jetzt Mühleberg stilllegen» aufsteigen (im Bild). Am frühen Morgen des 22. August 1996 ketten sich 40 Umweltaktivisten an das Eingangstor des AKW und blockieren den Zugang für das Personal (oben im Bild), das wegen der laufenden Revision besonders zahlreich ist. In einem Communiqué ätzt Greenpeace: «Der reparaturanfällige Atommeiler ist zum Tummelplatz für ehrgeizige Techniker verkommen.»

AKW-Mitarbeiter Max Wittwer erinnert sich gut an den Tag. Reparaturen? Wittwer schüttelt den Kopf. Man sei damals in der üblichen Jahresrevision gewesen. Er erzählt mit einem Lächeln, die Betriebswache habe dann ein Loch in den Sicherheitszaun geschnitten, sodass die Belegschaft mit einer Verspätung doch die Arbeit habe aufnehmen können. Während sich die Leute draussen vor dem AKW der Stilllegung einen Schritt näher wähnen, machen die Leute im AKW bei der Revision den Reaktor routiniert fit für den Weiterbetrieb. Weiter können Ansichten nicht auseinanderklaffen. Die beiden Lager treffen gar vor Gericht aufeinander. Greenpeace muss der BKW einen Schadenersatz von 150 000 Franken zahlen. Noch mehr schmerzt die AKW-Gegner aber, dass der Europäische Gerichtshof in Strassburg am 20. Februar 1997 ihre Klage mit einem Mehrheitsentscheid abschmettert.

Am 5. September 2000 landet ein Greenpeace-Aktivist mit einem motorisierten Fallschirm auf dem Reaktordach (oben im Bild) und kann dort ein Transparent entrollen, bevor ihn die Betriebswache herunterholt. Die Aktion, die die strengen Schutzvorschriften für AKW verletzt, erhöht die Sympathiewerte der Atomgegner offenbar nicht. Am 24. September lehnen 64,3 Prozent der Bernerinnen und Berner die kantonale Initiative «Strom ohne Atom» zur Abschaltung des AKW Mühleberg deutlich ab. Für die AKW-Gegner ist das ein Debakel. 2003 löst sich der Verein Amüs auf. Der Tschernobyl-Effekt lässt nach.

Das Kernenergiegesetz von 2005 erlaubt der BKW einen neuen Anlauf für eine unbefristete Betriebsbewilligung. Und ein weiteres deutsches Gutachten, das Energieminister Moritz Leuenberger anfordert, gibt dem AKW Mühleberg gute Noten und relativiert die Gefahr durch die Risse im Kernmantel. Rainer Weibel und seine Leute erheben neue Einsprachen. Aber die Stimmung hellt sich auf für die Atombranche. Geschickt propagiert sie in der Debatte um die Klimaerwärmung die Atomenergie als saubere, C02-arme Energie.

Im Dezember 2008 reichen die Alpiq, die Axpo und die BKW Gesuche für drei neue AKW ein, die die Reaktoren von Beznau, Gösgen und Mühleberg ersetzen sollen. Der BKW-Verwaltungsrat berät an seiner Sitzung vom 11. März 2011 gerade das neue AKW-Projekt, als ihn die Nachricht von einem Tsunami im fernen Japan erreicht. Er löst eine Havarie AKW Fukushima aus. Diese wird die Pläne für ein neues AKW Mühleberg vom Tisch fegen.