A Paris, le coup d’envoi était déjà donné. Les revendications de cogestion des étudiants français trouvent écho dans le canton de Vaud. Le 13 mai 1968, une manifestation de solidarité organisée par des associations d’étudiants réunit quelque 800 personnes à la gare de Lausanne. L’envie de «faire péter» la chape de plomb de l’Alma Mater apparaît au travers des slogans - «Non à l’Uni technocratique», «Appropriation collective du savoir» ou encore «Non à l’Uni-instrument du capital» - brandis sur des pancartes. «C’était énorme. Il y avait une forte mobilisation. La plupart des gens pensaient qu’on allait changer le monde de manière démocratique et que ce serait un monde meilleur, se souvient Claude Durussel, alors étudiant en Sciences politiques. On avait le sentiment que, sur cette vague-là, on pouvait obtenir plein de choses, mais en s’organisant.»

Le cortège serpente ensuite jusqu’au Palais de Rumine, où une réunion se tient avec la bénédiction du recteur. «Il faut tout d’abord dire qu’il est en effet extrêmement difficile de réunir quelques mollusques lausannois pour ce genre de manifestation!», s’exclame non sans ironie Claude Durussel quelques jours plus tard, dans un billet publié dans les colonnes de la «Gazette de Lausanne».

La salle est bondée: 500 étudiants - principalement de Lettres, de Sciences Po, de Théologie et de l’Ecole d’architecture de l’EPUL (ancêtre de l’EPFL) y participent, alors qu’il y a 4000 inscrits. «Il y avait pas mal de thèmes qui revenaient: le numerus clausus (Ndlr: en médecine) et la démocratisation des études, rappelle Claude Durussel. Cette dernière devait être appliquée autant à l’intérieur - par une forme de cogestion de l’Université - qu’à l’extérieur, ce qui signifiait alors un accès facilité aux milieux moins aisés. «A l’époque, il y avait une vraie classe ouvrière et 6% d’enfants d’ouvriers à l’Université de Lausanne».

Rebelote la semaine suivante, sur appel de l’Union des étudiants lausannois. Le 22 mai, les rebelles de l’Uni se retrouvent à 700 à l’Aula de Rumine. «C’était plein à craquer, mais pas très organisé, sourit Claude Durussel. Le recteur est arrivé, nous a fait sortir, s’est fait huer et est parti. A l’époque, c’était inenvisageable de faire intervenir la police à l’Uni.» Cette irruption mène à l’adoption de la première résolution: la liberté pour les étudiants de se réunir dans n’importe quel local de l’Université pour étudier leurs problèmes. La deuxième concerne une réforme participative autour de la transmission du savoir et des modalités d’examens. Quant à la troisième, elle revendique la liberté d’affichage. «A partir de mai, on a commencé à faire des tracts et des affiches mais qui étaient immédiatement arrachés, raconte Claude Durussel, par du personnel ou des étudiants en droit qui faisaient cela très bien.» Le rectorat lâche du lest sur ce point et reconnaît le droit d’affichage le 6 novembre. Une première victoire. Huit jours plus tard, une assemblée d’étudiants s’embrase. L’ancien étudiant en Sciences Po s’en souvient bien.

Ainsi est née, le 14 novembre, l’Assemblée libre des étudiants de Lausanne (ALE). Sous l’impulsion de 250 étudiants, qui voulaient davantage que la formule consultative proposée par le bureau de l’ancienne assemblée estudiante. «On avait l’impression qu’on avait un certain poids. On était pour un fonctionnement démocratique.» Mais l’engouement retombe progressivement et «après quelques réunions, l’assemblée finit par plus ou moins disparaître».

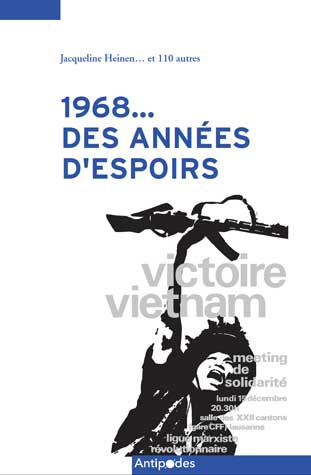

Toutefois, le terreau intellectuel de l’Université est propice aux trotskystes, notamment à ceux de la naissante Ligue marxiste révolutionnaire (LMR). «On créa le comité Uni-brèche et on a assez vite été une trentaine.» Parmi les actions entreprises, il y a notamment la pétition pour la création d’une chaire d’économie marxiste. Ou la grève du zèle à laquelle se sont livrés des étudiants de l’Ecole des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne, qui consistait à interrompre sans cesse le professeur en l’interrogeant sur le contenu de son cours. «On voulait que les séminaires et autres travaux soient pris en compte (Ndlr: pour le calcul de la note finale) et pas uniquement l’examen», relève Claude Durussel. Une demande aujourd’hui acquise.

Mais ces émanations de liesse contestataire ne sont pas restées sans conséquence. Le rectorat a mis en place un système de fiches pour répertorier les agitateurs. Et il les ressort à l’envi. Un ami de Claude Durussel en a fait les frais. «Il voulait être prof de Sciences Po, a fait une thèse de doctorat, C’est à cause de sa présence à la grève du zèle qu’il a été refusé par la commission de l’Uni.» La crainte suscitée par le Mai 68 estudiantin a également fait naître une légende urbaine autour du déménagement de l’Université de Lausanne à Dorigny.

Les vraies raisons qui ont chassé l'Uni du centre-ville

La décision de transférer l’institution au bord du lac date du début des années 60.

Emmanuel Borloz

L’École polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) – officiellement séparée de l’Université de Lausanne en 1969 pour devenir l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) –, s’établit au bord du lac la même année. Ici le bâtiment de l’EPUL tel qu’il était en 1962. Photo: EDIPRESSE

Un mythe battu en brèche! La théorie selon laquelle l’Université de Lausanne aurait été déplacée du centre-ville à Dorigny, loin des pavés pour éviter les débordements des milieux étudiants qui ont secoué ici comme ailleurs la fin des années 1960, peut paraître séduisante. Même un brin romantique aux yeux de certains. En bon marronnier, elle revient d’ailleurs tous les dix ans, à chaque commémoration de Mai 68.

Séduisante donc… mais erronée. L’histoire est en réalité légende urbaine. «Dire que l’institution a été sortie de la ville en réponse à Mai 68 est totalement anachronique», assène Benoît Frund, actuel vice-recteur en charge de la politique de durabilité ainsi que la gestion et le développement du campus de l’UNIL. «Cette hypothèse est une réécriture de l’histoire, une opinion absolument pas fondée», rajoute l’historien François Jequier, professeur honoraire et assistant en mai 1968.

Et pour cause, poursuivent les deux hommes qui se réfèrent au rapport de la Commission Faillettaz: dans ses réflexions sur le développement à long terme de l’université, le document évoque l’Ouest lausannois dès 1965. La décision de quitter le centre-ville a été prise plusieurs années avant «les événements», comme disait Coluche. C’est en effet au début des années 1960 que commence à germer l’idée d’un déménagement de l’alma mater au bord du lac. Un projet davantage motivé par une envie de rassembler les unités académiques (Ndlr: dont l'EPUL, avec en photo le bâtiment tel qu'il était en 1962) jusque-là dispersées et de plus en plus à l’étroit que par la crainte de voir voler des pavés.

La preuve en septembre 1963: l’État fait débloquer les 22 millions de francs demandés pour l’acquisition des 26 hectares de l’hoirie Hoyos – sur les territoires des communes d’Écublens et de Chavannes-près-Renens. L’affectation du site est arrêtée en 1965. Ce sera une cité universitaire.

Le transfert, qui démarre en 1970, s’étalera sur plus de dix ans. Alors jeune étudiante en lettres, Danielle Chaperon a effectué sa première année au centre-ville avant de partir pour le bord du lac. «C’était en 1982. Autant dire que les étudiants potentiellement les plus remuants ont quitté la ville en dernier. Les chimistes sont partis bien plus tôt que les gauchistes», sourit l’actuelle professeur de français de l’UNIL et ancienne vice-rectrice.

C’est donc vouloir réécrire l’histoire que de voir dans le déménagement de l’alma mater une réponse directe aux manifestations étudiantes. Il faut plutôt y voir l’audace de plusieurs visionnaires de l’époque, dont l’architecte du campus, Guido Cocchi. Ils étaient convaincus que le développement de l’institution ne pouvait passer que par une délocalisation. Cependant, poursuit Benoît Frund, un fait indéniable a pu donner corps à la rumeur: «Les communes concernées par la construction de l’université ont expressément exigé qu’il n’y ait pas de logements étudiants sur leur sol.» La raison? «Avec l’arrivée de l’université, ces localités ont dû faire le deuil d’une bonne partie de leur développement industriel. Alors pas question de rajouter des centaines d’étudiants, qui ne sont pas les contribuables les plus intéressants.»

La grogne des «Barbares» investit la rue

Vécue par les habitués comme une punition arbitraire, la fermeture d’un café lausannois à l’ambiance baba-cool entraîne des manifestations à répétition.

Anetka Mühlemann

La manifestation du 17 juillet 1970. Photo: ALAIN OGHERI

Niché le long des escaliers du Marché, le Barbare était le repaire privilégié d’une jeunesse en quête de marginalité. Épris de culture alternative, hippies, marginaux et gauchos s’y côtoyaient et «refaisaient le monde». «Cohn-Bendit est venu deux-trois fois. Il y avait un vent de revendication qui se sentait au Barbare, car il y avait beaucoup d’étudiants, se remémore Madeleine Oberholzer, qui gérait alors l’établissement. Je me sentais proche d’eux, j’avais 25 ans. Je correspondait à cette époque libre: ça se bagarrait, les idées se propageaient.»

A côté de la pensée alternative, les joints circulent également. Surtout sur la placette du Crêt, de l’autre côté des escaliers boisés. L’atmosphère bohème du Barbare attire aussi une clientèle de plus en plus jeune. «Des parents de gymnasiens appelaient pour savoir si leur enfant était-là», raconte Madeleine Oberholzer. De leur côté, les forces de l’ordre augmentent leur surveillance, façon Dupond-Dupont. «Il y avait plein de policiers qui venaient mais ils se déguisaient alors tout le monde les reconnaissait», sourit la Lausannoise aux cheveux flamboyants. Dans le paysage lausannois, le pittoresque café détonne. Le couperet tombe le 10 juillet 1970. Trois agents viennent signifier que l’établissement, propriété de la Ville de Lausanne, fait l’objet d’une fermeture administrative. «J’ai cru que le ciel me tombait sur la tête!»

La police justifie son intervention en précisant qu’un important trafic de haschich sévissait dans le coin. Sans parler d’une affaire de moeurs, impliquant un homosexuel qui détournerait des jeunes du droit chemin. «Cet artiste lyrique était avenant et discutait avec les jeunes. Il leur apprenait beaucoup de choses, comme à jouer aux échecs. Il n’y a jamais eu de scandale autour de lui», défend fermement Madeleine Oberholzer. Impuissante, la gérante se tourne immédiatement vers un avocat. Ce dernier la met en garde: la réouverture prendra du temps. De quoi affoler la jeune femme, condamnée à payer le loyer sans plus pouvoir travailler. En parallèle, les forces de l’ordre lui mettent la pression. «J’ai dû aller je ne sais pas combien de fois à la police judiciaire!» La patronne tient bon, ne livrant aucun nom et refusant d’entrer dans les cercle des informateurs.

De leur côté, les habitués du café se mobilisent rapidement. «Le Barbare, dernière citadelle à résister à l’étouffement de la société fasciste actuelle, vient d’être fermé par les valets de la classe dominante», indique une affiche épinglée sur le mur. «Ils sont arrivés en flux continu. Je trouvais cela extraordinaire, poursuit Madeleine Oberholzer. Ils ont affiché des tracts, il y a eu des manifs.» Chaque soir, des «barbares» convergent vers le centre-ville pour demander pacifiquement la réouverture de leur café préféré. Leurs revendications sont souvent accompagnées de mélopées jouées à la flûte, à la guitare et aux percussions.

Les voitures immobilisées aux Terreaux durant l'un des sit-in. Photo: ALAIN OGHERI

Inédit en terres vaudoises, cet élan de protestation atteint un sommet le 17 juillet, avec une manifestation pacifiste ponctuée de sit-in qui bloquent la circulation. Le syndic Georges-André Chevallaz reprochera d’ailleurs aux manifestants de n’avoir pas respecté leurs engagements du matin en squattant toute la largeur de la chaussée.

Parti du Barbare avec quelques centaines d’individus, le cortège se met en branle en direction de la gare et grossit au fur et à mesure qu’il avance. «Vive l’unité de la jeunesse, vive la révolte antiautoritaire», scandent les participants. Aux sympathisants se mêlent des curieux et des intellectuels, tels que Michel Thévoz, alors conservateur du Musée cantonal des beaux-arts ou encore Michel Contat, professeur au Gymnase du Belvédère et spécialiste de Sartre. S’ensuit, en mars 1971, «l’affaire Contat».

Après seize mois de manque à gagner, Madeleine Oberholzer a pu récupérer sa patente. «Il n’y avait rien, alors ils ont été obligés de rouvrir, relate la Lausannoise, qui s’efforçait de rester combative et optimiste. La fête était géniale. Les fumeurs, ils ont compris, ils allaient ailleurs.»

Si l’issue favorable ne dépend pas directement de la contestation populaire, cette dernière a permis de formuler publiquement le malaise d’une jeunesse qui voulait être acceptée pour ce qu’elle était. «Le Barbare était un monde libre», regrettaient les exilés qui scandaient à l’envi «Les bourgeois ça pue». Privés de leur port d’attache pendant de longs mois, les amateurs du café ont décidé de s’inviter dans des établissements plus coquets. Mais les chevelus y étaient persona non grata. Un panneau «Tenue correcte exigée» le leur rappelait à l’entrée.

Des jeunes ont ainsi dû recourir à l’autorité d’un policier pour pouvoir être servis. «Lorsque dans un pays, on fait une discrimination entre individus à cause de (...) la longueur de leurs cheveux, alors on n’est plus dans une démocratie», véhiculait un tract. Cette lutte a donc surtout pris la forme d’une affirmation identitaire. Signalons encore que durant l’une des manifestations de juillet, un groupe a fait irruption dans une salle de ciné, avant de grimper sur la scène en criant «Baissez les prix». Le prochain champ de contestation lausannois avait déjà son leitmotiv.