Sie haben Joaquín García gefeuert, wieder geschah es kurz vor Weihnachten, zum siebten Mal in Folge.

Bahnhof Interlaken-Ost, ein bleierner Novemberhimmel liegt über dem Berner Oberland. Touristen warten, Plakate zeigen das Jungfraujoch. Joaquín García sitzt im Coop-Restaurant gegenüber. Er hat sich den Tisch bei der Rolltreppe ausgesucht. Ihm stehen sieben Jahre Müdigkeit ins Gesicht geschrieben.

Wenn in der Schweiz die Temperaturen fallen, steigen die Arbeitslosenzahlen. Das hat viel mit der Bautätigkeit im Land zu tun. Denn die kommt im Winter praktisch zum Erliegen. Betroffen sind davon Leute wie Joaquín García. Die «Temporären».

Im Spätherbst habe ich mich in die Welt der Büezer ohne Festanstellung begeben. Ich verbrachte viele Stunden im Zug, trank zu viel Kaffee, stand in überheizten Baracken und sass in verrauchten Gewerkschaftsbüros. Ich hörte mir die Lebensgeschichten von Menschen an, die an der eigenen Ersetzbarkeit zerbrechen. Ich erfuhr, wie eine rasende Arbeitswelt sie aufreibt. Alles beginnt in diesem Coop-Restaurant im Berner Oberland.

Joaquín García ist 33, hat kurzes Haar, rissige Lippen und heisst eigentlich nicht García. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Er macht sich Sorgen, dass man ihn nirgends mehr anstellt. Die Anonymität ist der Preis für das Treffen. García ist Gipser und seit dem 30. November arbeitslos. Der letzte Betrieb, für den er arbeitete, ein kleines Unternehmen im Seeland, hatte keine Verwendung mehr für ihn.

García wird von Frühling bis Herbst an jene vermittelt, die gerade Bedarf haben – von einem Temporärbüro. Er gehört damit zu einer wachsenden Gesellschaftsschicht: zu den Werktätigen ohne Festanstellung. 2017 leistete in der Schweiz 364941-mal ein Mensch Leiharbeit. Jeder vierte Einsatz wurde auf dem Bau geleistet, 70 Prozent von Migranten.

Die genauen Zahlen für das abgelaufene Jahr werden im Sommer publiziert. Die Temporärbranche geht von einem satten Wachstum aus. Damit würde sich der Trend fortsetzen, der mit dem Ende der Finanzkrise eingesetzt hat:

García arbeitet, wo immer sein Vermittler ihm etwas beschafft: in Bern, Ostermundigen, Zürich, La Chaux-de-Fonds. Im Sommer fährt er manchmal zwei Stunden, nur um auf die Baustelle zu kommen. Und am Abend zwei Stunden zurück, ins Dorf, das ein paar Autominuten von Interlaken entfernt liegt. Er erzählt von einer Einzimmerwohnung, einem Fernseher, dem Nötigsten und 600 Franken Miete.

Es gehe ihm in der Schweiz besser als in Spanien, sagt García. Zumindest finanziell. Im Schnitt verdient er 4000 Franken im Monat, netto.

García ist der klassische Gastarbeiter, den dieses Land noch immer braucht – auf dem Bau herrscht ein Fachkräftemangel. Er hat noch nie länger als ein Jahr für denselben Betrieb gearbeitet. Das wirkt sich auch auf seinen Aufenthaltsstatus aus: García hat es bis heute nicht über den Status des Kurzaufenthalters geschafft. Seinen lilafarbenen L-Ausweis muss er in regelmässigen Abständen erneuern lassen, und das seit sieben Jahren. So lange lebt, arbeitet und stempelt er mittlerweile hier.

Aufgewachsen ist der Mann in einem Städtchen in Andalusien. In einem Land, in dem jeder dritte Jugendliche arbeitslos ist. In einer Heimat, über die er sagt: «Keine Arbeit, keine Perspektive, es ist lächerlich!» Manche seiner Freunde arbeiten deshalb in Abu Dhabi, Guinea, Mexiko und Deutschland. Ihn zog es vor sieben Jahren in die Schweiz. Weil die Schwester in Zürich Büros putzt und der Schwager dort Strassen betoniert. Weil der Bruder, der Wohnblöcke baut, im Berner Oberland wohnt.

García entschied sich für das Dorf bei Interlaken. Obschon es nicht gerade günstig liegt für ihn, der ab und an auch auf Baustellen im Jura Wände verputzt. Er würde gerne umziehen. «Aber es ist schwierig, eine Wohnung zu kriegen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung.» Der unsichere Aufenthaltsstatus und die unstete Arbeitssituation sind rote Tücher für viele Vermieter.

Das Saisonnierstatut

68 Jahre lang regelte es die Symbiose zwischen der Schweiz und ihren Gastarbeitern: Neun Monate im Land, drei in der Heimat – so lautete der Deal. Das Statut wurde 2002 abgeschafft, die Personenfreizügigkeit eingeführt. Seither können sich Menschen aus EU- und Efta-Staaten in der Schweiz niederlassen und arbeiten. Bleiben sie länger als drei Monate, brauchen sie eine Aufenthaltsbewilligung, deren Gültigkeitsdauer massgeblich von einer geregelten Arbeit abhängt. Wer ein befristetes Arbeitsverhältnis eingeht, das weniger als ein Jahr dauert, gilt heute als Kurzaufenthalter und erhält einen lilafarbenen Ausweis mit einem L drauf. Gültig ist er in der Regel, solange der Arbeitseinsatz dauert.

Seine jetzige Wohnung sei ganz o.k., sagt García. Nicht o.k. war die Sache mit den Pensionskassenbeiträgen. Bei Einsätzen im vergangenen Jahr bezahlte sein Verleiher die Beiträge zu spät oder gar nicht. Ob bewusst oder nicht? Schwer zu sagen. Im September 2016, García war in Vevey beschäftigt, da blieb der Lohn gleich ganz aus. Er hatte kurz zuvor seinen bislang einzigen fixen Arbeitsvertrag unterschrieben. Dann ging der Betrieb pleite. Das Geld hat er nie gesehen. Er hätte seinen Chef betreiben sollen.

Der Lohnausfall war hart, für García aber typisch. Er fühlt sich wie viele Temporäre auf dem Bau: als Arbeiter zweiter Klasse. Das zeigt sich auch an kleinen Dingen: Wenn er etwa Helm, Weste, Überhosen und Stahlkappenschuhe selber auftreiben muss, obschon seine Arbeitgeber die Arbeitsmontur zur Verfügung stellen müssten. García wusste nichts von dieser Pflicht. Er erfuhr erst bei einem Mittagessen auf der Baustelle davon. Als es ihm ein Arbeitskollege erklärte. Er hatte sich die Kluft längst selbst gekauft.

Wenn García abends nach Hause kommt, duscht er und ruft dann seine Freundin an. Sie ist in Andalusien geblieben und Sekretärin bei einem Pneuhändler. «Logisch, dass sie das nicht aufgibt», sagt er. Er möchte sie heiraten, eine Familie gründen. «Aber ich kann ihr nichts bieten, weiss nicht, wann ich Arbeit habe und wann nicht.»

Am Morgen war er auf dem Arbeitsamt. Er legte seiner Beraterin Bewerbungen vor, zeigte, dass er sich um eine Festanstellung bemüht. Sie sagte, er solle sich in anderen Branchen umsehen, in der Gastronomie zum Beispiel. Er erwiderte, dass er vom Kellnern und Kochen nun wirklich nichts verstehe. Es läuft alles, wie es seit sieben Jahren immer läuft. Bis es auf dem Bau wieder Arbeit gibt, wird er vom Staat monatlich 3300 Franken erhalten. «Ich will dieses Geld gar nicht», sagt er. Er will eine Festanstellung auf dem Bau.

Die ständige Unsicherheit, sie raubt ihm den Schlaf. «Habe ich nächste Woche Arbeit? Habe ich alle Papiere fürs RAV? Gibt es eine Aufenthaltsbewilligung?» Diese Probleme hätte er als «Fester» nicht, glaubt er. Weil die Festen «relaciones» haben. Beziehungen, die er gar nicht erst aufbauen könne. «Ich bin ja gleich wieder weg.» Zusammengezählt sieht Joaquín García seine Freundin einen Monat im Jahr. Wenn er irgendwann eine «richtige Anstellung» hat, holt er sie in die Schweiz.

Bis dahin telefonieren sie, immer abends.

Bodenwelle

Im Kanton Bern waren 2018 im Durchschnitt 10'764 Menschen ohne Job, landesweit waren es 118'103. Beide Zahlen liegen deutlich unter jenen des Vorjahres. Im Winter zeigt sich ein anderes Bild. Im Dezember waren in Bern 11'313 Menschen ohne Job und damit 983 mehr als im Vormonat. Der Anstieg ist eine Bodenwelle in Zeiten der allgemeinen Hochkonjunktur. In den Worten der bernischen Volskwirtschaftsdirektion ausgedrückt: «Die Zunahme ist weitgehend durch die zu dieser Jahreszeit übliche Entwicklung im Baugewerbe begründet.» Heisst konkret: Die Zahlen steigen an, weil für Leute wie Joaquín García keine Arbeit übrig ist.

«Maaammmamia, wie ich Gerüste hasse.» Mario Ricciardi steigt fluchend die metallenen Stufen hinauf. Er ist ein gewaltiger Mann, hochgewachsen, breit gebaut – Leitern sind nicht sein Terrain. Es ist ein kalter, aber schöner Dezembertag. Ich bin auf einer Baustelle. Basel, Hirzbrunnen-Quartier, Claraspital.

Der Mann vor mir ist Gewerkschafter und liefert sich seit Jahren einen Nahkampf mit dem System Personalverleih: Schlichtungen, Prozesse, Streiks, das sind Ricciardis Linke, Rechte und Gerade. Vor vier Jahren gründete er zusammen mit einer kleinen Gruppe die Basis 21, eine Kleinstgewerkschaft, der heute rund 1300 Menschen angehören. Der Winterauftakt ist die härteste Zeit des Jahres für ihn. Dann ist er pausenlos auf Achse, weil die Mitglieder der Basis ihre Jobs verlieren.

Ricciardi ist auf Inspektion. Es geht in die zweite Etage, zu den Baracken der «Temporarios», wie er sie nennt. Er will sich unterhalten – und nebenbei ein wenig Werbung machen. Oben angekommen, drückt der Hüne die Tür auf und dröhnt: «Compañeros!»

Drinnen sitzen 15 Schaler beim Mittagessen, Männer mit Knochenjobs. Sie richten das Rückgrat jedes Neubaus auf, und sie sind häufig temporär angestellt. Ricciardi hält einen längeren Monolog auf Italienisch-Spanisch. Er fragt: «Geben sie euch die Mittagsentschädigungen?» Er sagt: «Kameraden, organisiert euch.» Wer nicht zuhört, kriegt ein «Hey!» zu hören. Ein spanischer Gastarbeiter trägt eine Jacke mit dem Regenbogen, dem Logo der Basis 21, der Rest isst Sandwichs und trinkt Kaffee mit Honig.

Es sei schwierig, Präsenz zu markieren, erklärt der Gewerkschafter, als wir uns an den Abstieg machen. «Wir sind zu klein, um das regelmässig zu machen, und der Bau ist ein riesiger Dschungel.» Am Boden wartet ein genervter Sicherheitsmann: «Sie haben hier immer noch keinen Zutritt.» Er meint Ricciardi und wirft seinem Kollegen, der uns eingelassen hat, einen genervten Blick zu. «Die Unia darf rein, ihr nicht.» Ricciardi entgegnet: «Und ob wir hier reindürfen! Mamma Mia!»

In der Schule haben sie Mario Ricciardi einen «Tschingg» genannt, ausser auf dem Fussballplatz. Heute bezeichnet er sich als Gerechtigkeitsfanatiker und «ultralinks». Er spricht davon, dass man immer wieder auf die Missstände hinweisen müsse. «Wie die kleine Maus, die an die kranke Eiche pisst.»

Lausen, Kanton Baselland, das Büro befindet sich im 3. Stock eines Betonblocks. Es riecht nach Zigaretten und gerösteten Bohnen. Steht man am Fenster, sieht man eine Tankstelle, Industriebauten und Reihenhäuser. Ricciardi trägt zwei Brillen, hat eine schwarze auf der Nase und eine orange auf dem Kopf. Er sitzt neben Verena Della Picca, 48, grau meliertes Haar, dicke Brillengläser.

Die beiden gehören seit Jahrzehnten der Gewerkschaftsbewegung an. Beide waren einst Funktionäre bei der Unia, es kam zum Streit, es ging ums Selbstverständnis und um die Basis. Jetzt haben sie eben eine eigene Gewerkschaft. Sie führt die Agenda, er meistens das Wort. Er fährt die Gewerkschaftskarre, sie nimmt oft den Zug. Sie sind miteinander verheiratet. Und sie kämpfen seit vier Jahren für die «Temporarios».

Der Grossteil ihrer Klienten – so nennen sie die Mitglieder – hat einen Migrationshintergrund, ist temporär beschäftigt. «Praktisch alle haben Probleme», sagt Ricciardi und schlägt auf den Tisch, wie er es oft tut, um einen Punkt zu machen. Della Picca hat einen Stapel blauer Mappen vor sich aufgetürmt. Jede Mappe steht für einen Klienten, eine Klientin. Jede enthält Lohnausweise, Kontoauszüge und jede Menge Kündigungen. Sie haben ein ganzes Regal davon. Die Gewerkschafter kontrollieren wenn möglich sämtliche Spesenabrechnungen, Pensionskassenbeiträge, Arbeitsverträge. Und wenn etwas nicht stimmt, intervenieren sie.

In der Branche herrsche eine «Unkultur», sagt Ricciardi. «Gerade die kleinen Personalvermittler kennen das Arbeitsrecht und die Gesamtarbeitsverträge schlecht bis gar nicht.» Viele seien in italienischen, spanischen oder albanischen Händen. Ihre Vermittler spielten sich auf wie kleine Mafiabosse. «Ich darf das ja sagen, ich bin selbst Italiener.» Laut Ricciardi sind diese Vermittler gut vernetzt und funktionieren nach dem Padrone-Prinzip: «Ich gebe dir Arbeit, also sei dankbar.» Die Temporären wehrten sich zu selten. Wenn einer zur Gewerkschaft gehe, dann spreche sich das herum.

Am Nachmittag fahre ich mit Verena Della Picca aufs RAV in Pratteln.

Im Dezember begleite ich sie mehrmals, meistens sitzen wir einander im Zug gegenüber. Ihr macht es nichts aus, rückwärtszufahren. Ihre grüne Agenda liegt dann meistens auf ihren Knien, und ihr Smartphone klingelt im Minutentakt: RAV-Termine, Beratungen, Schlichtungen, ab und an eine Gerichtsverhandlung. Della Picca blättert, zieht Kringel, streicht durch und redet am Telefon lauter, als sie es im direkten Gespräch tut. Sie wechselt zwischen Italienisch, Spanisch, Französisch, Schweizerdeutsch.

Della Picca tickt anders als Ricciardi. Sie wählt ihre Worte mit Bedacht. Selbst wenn es um Dinge geht, die sie nachts um den Schlaf bringen. Nur bei dieser einen Geschichte schafft sie es nicht. «Das mit Evaristo, das war Horror, einfach nur Horror.»

Evaristos Herz hat aufgehört zu schlagen. Am 15. September 2017, auf der Baustelle. Er hatte sich unwohl gefühlt und sich beim Vorarbeiter abgemeldet. Auf dem Weg zur Toilette verlor er das Bewusstsein. Evaristo war Schaler.

Wenn Diego Fajardo Rodriguez – 37, bullig, drei glänzende Ohrstecker rechts, einer links – von den letzten wachen Augenblicken seines Freundes spricht, tut er das mit monotoner Stimme. Er knetet seine Hände und erzählt.

Er sass beim Mittagessen und hatte eben seine Freundin am Flughafen abgeholt, sie war aus La Coruña gekommen, wie sie das regelmässig tut. Das Telefon habe gegen 13 Uhr geklingelt. Am Apparat war der Mann von der Temporärbude, für die Evaristo gearbeitet hat. «Es gab einen Zwischenfall», sagte der Mannt. Diego wusste: «Evaristo war ausser Atem, wenn er nur die Treppe zur Wohnung nahm.»

Diego und Evaristo kannten sich gut, sie wurden in derselben Nachbarschaft gross, in Galizien, bei La Coruña. Evaristo war es, der von einem Bekannten hörte, der ein Auto mit Schinken und Kleidern beladen hatte und damit in die Schweiz gefahren war. Er sprach zuerst von der Arbeit, die es hier gebe, und machte sich irgendwann selbst auf den Weg. Diego kam erst später, nachdem er in Kolumbien und in Nordafrika sein Glück versucht hatte. In der Schweiz wohnten sie dann zusammen in einer WG, Evaristo war der Grillmeister.

Sie haben ihn wiederbelebt, am 15. September 2017 auf der Baustelle. Die Ambulanz brachte Evaristo ins Spital. Danach lag er auf der Intensivstation, im Koma, wochenlang.

Diego ist selbst ein Temporärer. Er spricht von einem Versprechen, das die Schweiz einst war, das auf eine bessere Zukunft. Und dieses Versprechen wurde gebrochen. Es gebe eine Zweiklassengesellschaft auf jeder Baustelle: «Die Festangestellten hier, die Temporären da. Wir machen die Drecksarbeit.» Er erzählt von Kündigungen am Freitagnachmittag und von Montagmorgen ohne Arbeit. Der Frust darüber schwingt in jedem seiner Worte mit.

Sie haben Evaristo gefeuert, am 18. Oktober 2017. Es konnte der Temporärfirma nicht schnell genug gehen, der Mann war nicht mehr zu gebrauchen, also entledigte man sich seiner. Das Krankentaggeld bezahlte die Versicherung, aber manchmal geht es auch um Stil. Im Papier, das der komatöse Mann ans Spitalbett erhielt, stand:

Diego nimmt es persönlich, dieses Schreiben. Es ist die Art und Weise, wie man mit seinem Freund umgesprungen ist – die Kündigung auf dem Sterbebett. Wie ihn ein System auffrass, in dem ein Mensch zur Nummer wird. In einem Land, von dem man sagt, hier laufen die Dinge korrekt.

Sie haben Evaristo nach Spanien gebracht, am 9. Dezember 2017. Die Kesb war involviert, ein Beistand war eingesetzt worden. Basis 21 hat vermittelt, Arztzeugnisse angefordert, daneben die Familie betreut und um jeden Rappen gerungen. Die Verwandten mussten ein Gesuch stellen und darlegen, dass die medizinische Versorgung in der Heimat ausreichend sei – «bis das anscheinend Unvermeidliche eintritt». Sie übernahmen die volle Verantwortung für den Transport. Die Kesb hiess das Begehren am 8. Dezember 2017 gut und stellte die Verfahrenskosten von 2130 Franken in Rechnung.

Die Familie organisierte eine Ambulanz, die Evaristo schliesslich nach Hause brachte. Der Personalverleih bezahlte keinen Rappen, weder an den Transport noch an die Verfahren. Als das Ambulanzfahrzeug die Grenze überquerte, floss auch kein Versicherungsgeld mehr – im Ausland werden keine Taggelder bezahlt. Evaristo starb in Andalusien, am 27. Dezember 2017. Er wurde 37 Jahre alt.

«Machen Sie alles anonym. In der Zeitung können Sie doch irgendeinen Namen schreiben, Andreas Müller oder so, das spielt ja keine Rolle.» Das Café befindet sich in einem Szenequartier einer Schweizer Grossstadt. Der Mann sitzt schon länger da. Trotz meiner Verspätung grüsst er freundlich. Er ist Südeuropäer und hat gezupfte Augenbrauen. Ich will herausfinden, wie ein Mensch tickt, der andere Menschen verleiht. Ich treffe Müller, den Personalvermittler.

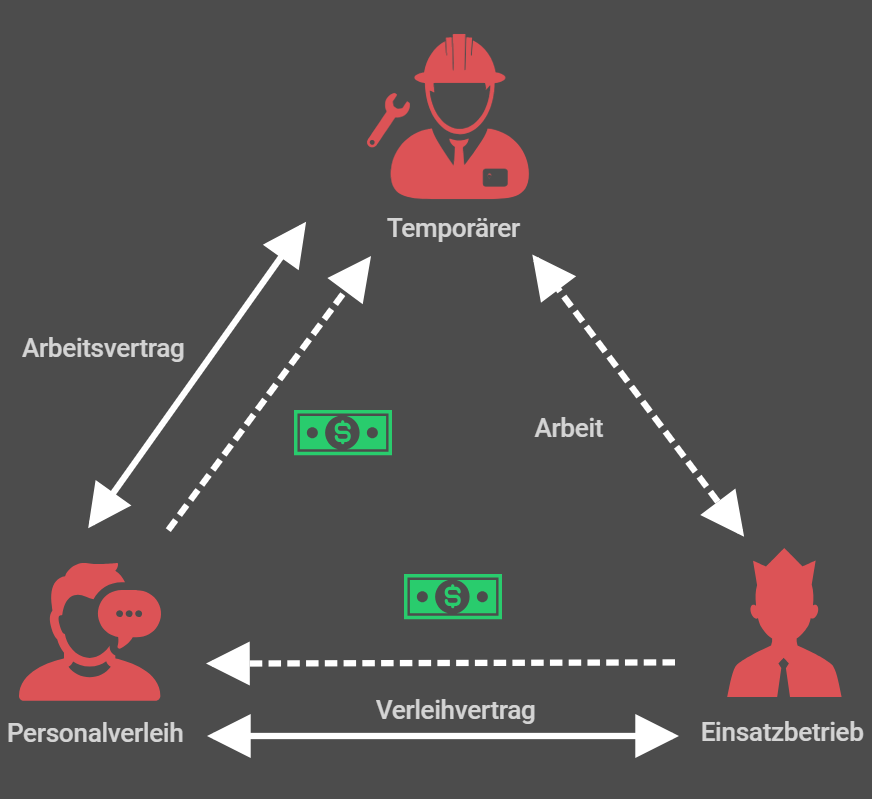

Müller bringt seit elf Jahren vor allem Männer auf Baustellen – Maurer, Schaler, Kranführer. Nachdem er den zweiten Espresso bestellt hat, beginnt er: «Es ist ein Miteinander, wir, die Einsatzbetriebe, die Temporären. Jeder will Geld verdienen.» Doch es gilt eine klare Hackordnung: «Die Baufirma ist Kunde, sie bezahlt, und ich muss Umsatz machen.» Heisst: «Die Temporären haben die Zwei am Rücken.»

Die Personalvermittlung ist eine Dreiecksbeziehung. Es läuft so:

Er sei ein fairer Arbeitgeber, sagt Müller weiter. Er rechne immer korrekt ab, kümmere sich um seine Leute, lasse sich auf keine Spielchen ein. «Es gibt Mindestlöhne und einen Gesamtarbeitsvertrag.» Nur: «Am Ende des Tages bin auch ich nur ein Rädchen in einem System. «Wenn der Kunde jemanden will, dann ist der Ball bei mir, ich muss diesen Jemand auftreiben.»

Der Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih ist das Resultat langer Verhandlungen zwischen dem Branchenverband Swissstaffing und vier grossen Schweizer Gewerkschaften. Das Papier regelt die Mindestlöhne der Temporärbeschäftigten in verschiedenen Branchen auf den Franken genau. Daneben die Arbeitsvorsorge, Kündigungsfristen, Versicherungsfragen und Weiterbildung.

Die ersten drei Monate eines Einsatzes gelten gemäss GAV als «Probezeit». Während dieser Zeit beträgt die Kündigungsfrist nur zwei Tage. Erhält ein Temporärer die Kündigung, steht ihm während der zwei Tage noch ein Lohn zu. Auch wenn es nichts mehr zu tun gibt. Doch längst nicht immer fliesst dieses Geld.

Bei ihm komme das nicht vor, so Müller. «Verleiher, die korrekt arbeiten, verdienen am Ende des Tages mehr», beteuert er. Aber er habe von anderen gehört: «Die machen es mit rückdatierten Kündigungen.»

Das funktioniere so: «Ab Mittwochmorgen gibt es nichts mehr zu tun. Also müsste der Temporärbetrieb auf den Freitag kündigen. Weil er die zwei Tage aber nicht bezahlen will, datiert er die Kündigung auf den Montag zurück. Die meisten Temporären nehmen es hin und unterschreiben. Der GAV? Der interessiert in dieser Situation die wenigsten, schon gar nicht die Temporären. Die wollen ja auch beim nächsten Mal einen Job. Zudem sind Leute, die Schwierigkeiten machen, unbeliebt. Wer vor Gericht zieht, ist raus – auch bei mir.»

Der Mann spricht lange und offen über verschiedenste Kniffe, die es gibt, um Geld zu machen. Wie eine Branche ihre Angestellten zuweilen bescheisst. Warum er so viel über diese Dinge weiss, lässt er offen. Kurz bevor er sich auf den Weg macht, sagt der Mann, den ich Müller nennen soll: «Schlag mal deinen Block auf.» Er erklärt mir, wie einige Personaldienstleister die Mindestlöhne umgehen. Er schaut auf den Notizblock und sagt. «Man setzt zwei Arbeitsverträge auf, auf dem einen wird der Mindestlohn eingehalten, alles tipptopp, beim anderen nicht. Nun lässt man beide Verträge vom Temporären unterschreiben.» Der wisse – wie viele – nichts von einem GAV oder Mindestlöhnen, könne meist kaum Deutsch. Man sage ihm: «Hey, damit gehe ich jetzt verhandeln.» Und später: «Sorry, klappt leider nur mit dem tieferen Lohn.» Schliesslich bezahle der Verleiher den tieferen Lohn aus und behalte die Differenz für sich. Den «echten» Vertrag brauche es nur, um dem Bauunternehmen weiszumachen, dass alles mit rechten Dingen zu und her gehe.

«So läuft das.»

Der GAV

Im Personalverleih gilt seit 2012 ein Gesamtarbeitsvertrag. Dieser regelt das Verhältnis zwischen 365’000 Temporärangestellten und 800 Personalverleihern. Er legt die Mindestlöhne für diverse Einsatzbranchen fest, regelt die Altersvorsorge und die Unfallversicherung der Temporären. Keinem anderen Schweizer GAV sind mehr Menschen unterstellt.

Es ist der Mittwoch vor Weihnachten, ich bin in einem Betonbau am Stadtrand von Zürich. In den Büros des Branchenverbands der Personalverleiher stehen Ikea-Möbel. Ich sitze an einem Konferenztisch der Direktorin und dem Ökonomen von Swissstaffing gegenüber. Ich höre die andere Geschichte.

Myra Fischer-Rosinger ist 38 und leitet den Verband seit vier Jahren. Sie nimmt dumme Fragen mit Humor und legt manchmal Denkpausen ein. Marius Osterfeld untersucht die Branche seit Jahren. Er hat in der eher trockenen Publikation «Die Volkswirtschaft» über die Temporärbranche als Indikator für die Gesamtwirtschaft geschrieben.

Die Branche wächst – auch weil sie in diese Zeit passt. Unternehmen entstehen, andere versinken im Mahlstrom der Digitalisierung. Flexibilität ist die Maxime einer neuen, schnellen Arbeitswelt, die sich letztmals während der industriellen Revolution derart stark veränderte, wie sie es gerade tut. Und Leiharbeit ist maximale Flexibilität. Für die Wirtschaft – und die Beschäftigten.

Temporärarbeit als gewinnbringende Freiheit, so präsentiert sich der Verband gerne. Etwa auf seinen Broschüren. Da blickt der Bauarbeiter in die Ferne, darunter steht: «Die Temporärarbeit. Die sanfte Pensionierung. Statt grosser Leere grosse Freiheit: Reduzieren Sie Ihr Pensum Schritt für Schritt. Und entscheiden Sie selbst, wie viel und wann Sie noch arbeiten möchten.» Da schaut einem die junge Frau mit den türkisen Haaren an: «Erfahrung hat noch keinem geschadet.» Da springt ein Mann ins Wasser: «Temporärarbeit heisst auch, temporär nicht zu arbeiten.»

Tatsächlich wird Leiharbeit heute in praktisch sämtlichen Bereichen der Wirtschaft geleistet. Und nicht nur von glücklosen Gastarbeitern. 2014 gaben bei einer repräsentativen Umfrage des Verbandes 45 Prozent der Befragten an, sie verzichteten freiwillig auf eine Festanstellung. Fischer-Rosinger sagt: «Etliche Menschen suchen gar keine feste Stelle, sie haben es vielleicht finanziell gar nicht nötig. Man könnte von einer Art positiver Wohlstandserscheinung sprechen.»

Ich erzähle von den gegenteiligen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Gerade auf dem Bau würden sich viele von einem Job zum nächsten hangeln. «Das hat nichts mit der Temporärbranche zu tun», erwidert Fischer-Rosinger, «sondern mit Saisonalität.» Die Unternehmen müssten jonglieren können.

Der Branchenverband

Swissstaffing ist der Branchenverband der Schweizer Personaldienstleister. Er ist mittlerweile 50-jährig. Insgesamt sind in der Schweiz rund 800 Temporärfirmen tätig, 385 sind im Verband organisiert. 2017 vermittelten diese Unternehmen mehr Menschen als je zuvor: Swissstaffing geht davon aus, dass die Zahl der Einsätze 2018 um weitere 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Die genauen Zahlen veröffentlicht der Verband erst im Sommer.

Im Zuge der Recherche habe ich die Menschen gefragt: Müssen wir uns vom Ideal der Festanstellung lösen? Viele Büezer verstanden die Frage nicht auf Anhieb. Für sie bedeutet eine Festanstellung: Gehalt, Zugehörigkeit, Sicherheit. Die Vertreterin der grössten Schweizer Gewerkschaft lachte und sagte: «Wenn dem so wäre, haben wir in ein paar Jahren gelbe Westen auf den Strassen.»

Fischer-Rosinger antwortet mit: «Ja.»

Die Festanstellung werde nicht verschwinden, aber der Anteil an «alternativen Beschäftigungen» werde weiter zulegen. Denn: «Die Unternehmen können es sich nicht leisten, mit einem Wasserkopf zu agieren.»

Marius Osterfeld spricht ebenfalls von Veränderungen. Davon sei insbesondere auch der Bau betroffen: «Vor einigen Jahren haben primär die Hilfsarbeiter flexibel gearbeitet. Heute kann es vorkommen, dass selbst die Leitung grosser Bauvorhaben von flexiblen Angestellten übernommen wird.» Er spricht von Wachstum in den Bereichen Informatik und Pharma. «Sogar Novartis und Roche greifen auf Temporäre zurück. Absolutes Spitzenpersonal. Wir sprechen von 250, 300, 500 Franken pro Stunde.»

Ich spreche die Direktorin nochmals auf die Geschichte mit dem Baugewerbe an. Selbst als ich abschweife und keine klare Frage formuliere, lässt sie mich ausreden. Ich sage noch: Was ist mit dem Arbeitnehmerschutz? Dann macht sie eine Denkpause und antwortet schliesslich: «Das ist teilweise bis vollständig Quatsch!», sie könne es nicht mehr hören, besonders das mit dem Arbeitnehmerschutz. Es gebe den Gesamtarbeitsvertrag. Darin seien zentrale Punkte aus anderen Branchenverträgen eins zu eins übernommen worden. «Nehmen wir die Baubranche: Die Mindestlöhne sind dieselben, die Arbeitszeitregelungen auch.» Ein flexibler Mitarbeiter sei im Krankheitsfall zwei Jahre lang abgesichert. Es gebe einen Fonds für Weiterbildungen. «Das alles ist teuer, sehr teuer. Kommt dazu, dass wir die Leute nicht gleich intensiv prüfen können, wie wenn wir sie fest anstellen. Wir gehen auch ein Risiko ein.»

Osterfeld ergänzt: «Unsere Branche bildet den gesamten Arbeitsmarkt der Schweiz ab – von der Hilfskraft bis zum Ingenieur. Das ist hochkomplex. Dass dabei im Einzelfall Fehler passieren, ist unvermeidbar.» Fischer-Rosinger schliesst ab: «Schwarze Schafe gibt es überall.»

Als ich aus dem Lift trete und den Parkplatz vor dem Betonkomplex ansteuere, merke ich: Mir wurde gerade eine Lektion erteilt. Freiwillig oder gezwungenermassen, flexibel oder ohne Halt, je nach Perspektive verschiebt sich die Wahrnehmung der Leiharbeit. Klar ist aber: Festanstellung führt zu Haus führt zu Kindern, die alten Gewissheiten – sie sind Geschichte. Die Branchenlenker im Betonkomplex am Stadtrand von Zürich haben das längst erkannt.

Es regnet im Jura, bald ist Weihnachten. Ich steige an einem kleinen Bahnhof aus dem Zug. Der kleine, stämmige Mann wartet im Trockenen mit einem riesigen, weinroten Regenschirm unter dem Arm. Wir gehen unter dem Schirm in eine Beiz nebenan. Er will nicht mit Namen in der Zeitung stehen, sonst heisse es noch: «Soso, du redest mit den Medien, da brauchst du gar nicht mehr anzurufen.» Wir wollen ihn Tom nennen.

Tom ist 38, Kranführer und der Beweis: Ein temporärer Büezer hat zuweilen auch den Schweizer Pass. Er ist seit sechs Jahren Leiharbeiter.

Gestern hat er sich auf dem RAV angemeldet. Die Mäppchen hatte er schon parat – vier Stück, je acht Bewerbungen. Tom wusste, dass es auch in diesem Jahr nichts wird mit der Festanstellung. Ein bisschen gehofft hat er trotzdem. Und jeden neuen Versuch fein säuberlich festgehalten. Immerhin kommt ihm das jetzt zugute. Weil ihm das Amt im Winter nun sicher die 70 Prozent des Lohnausfalls bezahlen wird. «Auf dem RAV kennen sie mich», sagt er.

Früher war er fest angestellt. «Aber ich konnte meinen Mund nicht halten.» Einmal zu viel habe er ihn aufgerissen. «Also liess man mich gehen.» In den sechs Jahren, die seither vergangen sind, da lief es eigentlich immer genau gleich. Manchmal beginnt es im November, manchmal im Dezember. Da meldet er sich dann auf dem Amt an. Und irgendwann wieder ab. «Wenns im neuen Jahr anzieht, das merkst du sofort.»

Seit er temporär beschäftigt ist, verdient Tom mehr Geld: «Rund 6000 Franken im Monat, netto.» Trotzdem möchte er die Zeit am liebsten zurückdrehen, auf Festanstellung. Denn: «6000 Franken. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich sie auch wirklich jeden Monat verdiene. Da sind keine bezahlten Ferien drin. Und Steuern bezahle ich auch mehr.» Tom weiss, es braucht ihn, im Sommer könne er sich manchmal kaum retten vor Angeboten. Aber eben: «Alle auf Zeit.»

Es kommt vor, dass Tom am Freitagabend nach Hause geht und nicht weiss, ob er am Montagmorgen wieder anfangen kann. «Manchmal liegst du morgens im Bett, hast gerade keinen Auftrag und denkst dir: Ich mache heute frei. Und dann klingelt das Telefon. Sie brauchen irgendwo irgendjemanden, der einen Kran bedient, am besten sofort und nicht erst am Nachmittag.»

«Die Unsicherheit, die zehrt an dir.»

Tom war 2018 während mehrerer Monaten krank, Arztzeugnisse, MRI. Seine Firma wollte erst nicht bezahlen, erzählt er. «Die behaupteten, ich simuliere.» Am Ende erhielt er das Geld, aber er glaubt, ein «echter Arbeitgeber» hätte sich hinter ihn gestellt.

Tom hat keine Familie, er verreist nicht, er findet nicht, dass er heute flexibler ist als vor sechs Jahren.

Er hat sich ein neues Hobby zugelegt, neuerdings überträgt er ins Internet, wenn er «Farm Simulator spielt». Er wollte früher einmal Bauer werden, aber daraus wurde nichts. Immerhin sitzt er den Winter über auf seinem virtuellen Traktor und beackert virtuelle Felder. Und eine Handvoll Leute schaut ihm bei der Arbeit zu.